創造デザイン工学科

Creative Design Enginieeringものづくりを、

未来づくりに。

変わる鹿児島高専

鹿児島高専では、社会や地域の高度情報専門人材育成の要望に応えるとともに、新しい学びの場への変化を目的として学科改組を行う予定です。本校では、Well-beingを教育のテーマとして掲げ、ポジティブ教育(学生が「自ら考え」「自ら学ぶ」)を進めています。改組を機に、それをさらに推し進めていきます。

この改組の準備を進めるにあたり、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構による「令和6年度大学・高専機能強化支援事業(支援2:高度情報専門人材の確保に向けた機能強化に係る支援)」に選定されました。

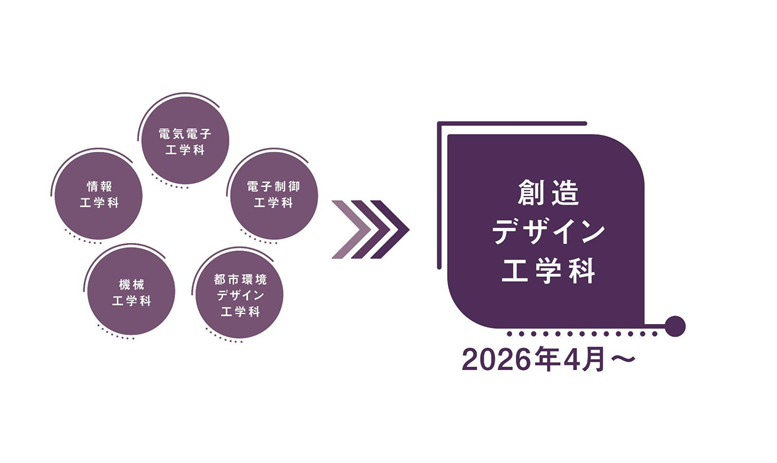

令和8年4月から、現在の5学科(機械工学科、電気電子工学科、電子制御工学科、情報工学科、都市環境デザイン工学科)を「創造デザイン工学科」の1学科5コースとする改組を計画しています。

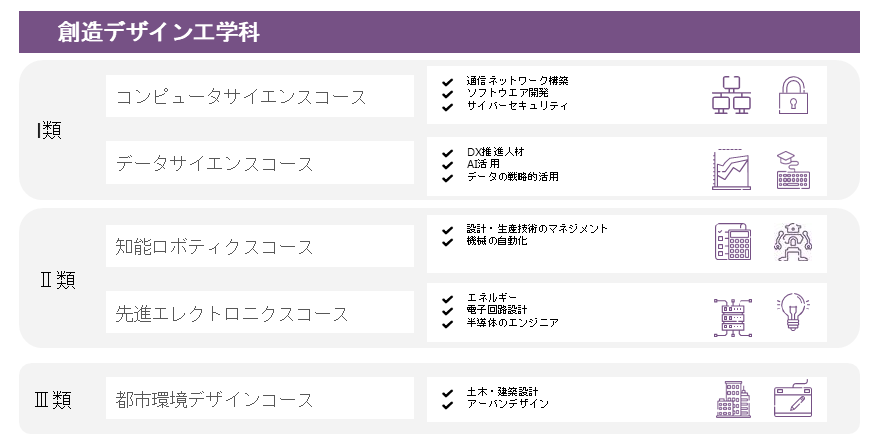

現在予定している「創造デザイン工学科」の5コースは以下の通りです。

新学科におけるカリキュラムでは、工学専門知識とデジタル技術の融合、コース横断による工学基礎実習、プロジェクトベースの学習(PBL型教育(※1))、インターンシップや企業連携によるキャリア支援などを通じて、総合知(※2)の育成を目指します。

1年次には混合クラスを採用することで,専門分野の垣根を越えた基礎教育を行います。学生は各コースで学ぶ内容を理解した上で,2年進級時にコースを選択します。また,全てのコースにおいてデータ活用を目的とした数理情報系の基礎教育を行い、卒業生全員が数理・データサイエンス・AI教育プログラム応用基礎レベル(※3)の認定を受けることのできるカリキュラムとなる予定としています。

全コースにおいて、1~4年次にコース横断科目であるリベラルアーツ教育、創造性を涵養するためのPBL型教育を行います。さらに、4年時から卒業研究を始めることで深い専門性と、1年時からのコース共通の学びによる幅広い工学の知識、一般教養の知識による総合知を兼ね備えた人材を育成します。

※1 PBL型教育(プロジェクトベース学習)は、実践的なプロジェクトを通じて学生が主体的に学び、問題解決能力やチームワークを養う教育方法です。学生は実際の課題に取り組むことで、理論と実践を結びつけ、創造力や批判的思考力を育成します。文部科学省もこの教育方法を推奨しており、21世紀の社会で必要とされるスキルを身につけるために重要なアプローチとされています。

※2 総合知とは、異なる分野の知識や技術を統合し、複雑な問題に対処する能力を指します。これにより、単一の専門知識だけでは解決できない課題に対して、包括的かつ効果的なアプローチが可能となります。

※3 数理データサイエンス教育で一定の要件を満たした教育プログラムを文部科学省が認定しする制度で、応用基礎レベルは「データから意味を抽出し、現場にフィードバックする能力、AIを活用し課題解決につなげる基礎能力を修得し、自らの専門分野に数理・データサイエンス・AIを応用するための大局的な視点を獲得することのできる人材を育成できるカリキュラムであると認められたもの。